La storia della transumanza dall’età della pietra ad oggi

La storia della transumanza dall’età della pietra ad oggi

di Gianni Bodini

Allevatori di pecore da migliaia di anni

Secondo una teoria comunemente accettata, il termine pecunia deriverebbe da pecus, cioè pecora, poiché possedere molte pecore era sinonimo di ricchezza. Ciò evidenzia l’importanza che un tempo avevano le pecore; e dalla Lex Baiovarorum dell’VIII secolo d.C. apprendiamo che un debitore poteva vedersi pignorare tutti i suoi beni se non era in grado di pagare, ma le pecore potevano essere pignorate solo se non rimaneva più niente! Tuttavia, per mantenere e aumentare i greggi di pecore, è necessario un terreno fertile. Ora le regioni alpine non hanno la fortuna di avere molti di questi suoli. In alcuni ambienti aridi, la produzione di bestiame era addirittura limitata stagionalmente perché migliaia di anni fa l’altitudine, il terreno ripido ed esposto, mesi di nevicate e altri fattori costringevano gli allevatori di pecore a spostarsi costantemente alla ricerca di nuovi pascoli. Nacque così il nomadismo, la più antica forma di migrazione di bestiame e di persone, che può essere probabilmente vista come la causa dell’eterno conflitto tra nomadi e popolazioni sedentarie; rappresentato simbolicamente nella storia del conflitto tra il pastore (nomade) Abele, che viene ucciso dal contadino (sedentario) Caino.

In relazione alla ricchezza e al bestiame, vale la pena riflettere anche sugli eventi accaduti nelle Highlands scozzesi a metà del XVIII secolo: un fenomeno che gettò le basi per la Rivoluzione Industriale e il capitalismo moderno; e ancora una volta le pecore giocarono un ruolo cruciale. I grandi proprietari terrieri costrinsero i piccoli agricoltori ad andarsene per fare posto a migliaia di pecore, la cui lana forniva un’intera industria e garantiva un reddito per ettaro molto più elevato. Questa “operazione” voluta dal governo inglese venne chiamata Clearances e culminò nel 1792, anno ricordato in gaelico come Bliadhna nan Caorach, l’Anno della Pecora!

Infine, da menzionare anche la Banca Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca del mondo, fondata nel 1472 e che fu per un certo periodo uno degli istituti bancari più importanti d’Italia. Dapprima operò sotto il nome di Monte di Pietà, ma nel 1624 divenne un vero e proprio istituto di credito e ricevette in garanzia dei suoi debiti dal Granduca di Toscana, Ferdinando de’ Medici, le pensioni dei pascoli demaniali (Paschi). della Maremma!

Se si pensa al nomadismo o alla transumanza oggi come a una delle forme più arcaiche di agricoltura nelle regioni montane, può sembrare superfluo o antiquato qui, in una delle regioni più ricche d’Europa, perché il mondo dei pascoli ricorda il romanticismo, modi di vita idealizzati sono collegati a una società di altri tempi. Ma non è così. Molto prima dell’avvento dell’agricoltura, le comunità erano costrette a spostarsi costantemente alla ricerca di fonti spontanee di cibo come bacche, frutti, funghi e selvaggina: tali fonti erano però limitate e si esaurivano rapidamente!

Il cane è considerato il primo animale ad essere addomesticato perché adatto alla caccia e alla protezione dagli animali selvatici; Poco dopo, circa 10.000 anni fa, la pecora fu addomesticata. Era ideale per l’addomesticamento perché era pacifico e non competeva con il cibo umano. Ben presto i pastori si resero conto che cani e pecore formavano una comunità efficiente, e questa convivenza è sopravvissuta fino ai giorni nostri! Seguendo le pecore gli uomini si resero conto che grazie agli animali domestici avevano una fornitura regolare di latte, carne e lana, oltre al cibo spontaneo che non sempre è disponibile in natura. Nacque un nuovo tipo di società semi-nomade, in cui pastore e contadino erano spesso la stessa persona.

Questo modello sociale, determinato anche da fattori climatici, ha continuato a svilupparsi e ha portato alla specializzazione. La transumanza, cioè H. l’attraversamento di altre zone con i propri animali (transhumus) ha avuto un’influenza decisiva sul rapporto tra l’uomo e la natura; ma anche sul rapporto tra forme sociali contrastanti: quelle dei nomadi e quelle dei sedentari, che ha portato in tutto il mondo a conflitti, non solo simbolici. È probabilmente in questo contesto che sono nate le prime regole dell’umanità, le prime leggi destinate a facilitare i rapporti tra comunità con esigenze diverse, spesso contrastanti. Era necessario concordare quando e dove far passare le mandrie e i branchi, stabilire sanzioni per le trasgressioni e stabilire norme speciali in caso di maltempo, che magari impedissero o ritardassero la salita a quote superiori per eccessiva nevicata o discesa forzata prematura. e molte altre misure. Il tempo necessario per una mandria in migrazione non potrebbe essere troppo lungo, altrimenti il cibo a disposizione dei residenti sedentari sarebbe stato notevolmente ridotto.

In questo contesto si tramanda uno strano modo di misurare il tempo. Quando non c’erano gli orologi, le mandrie dei contadini di Kortsch, che attraversavano la valle Maneidtal, che apparteneva ai contadini di Silandro, per andare ai loro pascoli, potevano pascolare e bere vicino al laghetto di Gruab solo per il tempo necessario al pastore. mangiare un pezzo di pane! Esistono molti altri sistemi empirici per misurare lo scorrere del tempo: penso, ad esempio, alle massaie che contavano il numero del “Padre nostro” da recitare per determinare il tempo di cottura di alcune pietanze; oppure la storia del sovrano Gilgamesh, che dormì per una settimana dopo il suo ritorno e quando si svegliò non volle credere alle persone che gli raccontarono questo, ma solo quando gli mostrarono il pane che veniva sfornato ogni giorno, che presentavano quindi diversi gradi di maturazione.

Era importante inoltre stabilire il numero massimo di animali che potevano essere portati in alpeggio per evitare che le superfici di pascolo si esaurissero troppo rapidamente a causa di un eccessivo sfruttamento. Inizialmente gli esseri umani si adattarono all’ambiente, ma quando divennero sedentari iniziarono ad adattare l’ambiente a se stessi e ai propri bisogni. Sono numerosi i passaggi della Bibbia in cui vengono menzionati pecore e pastori. Anche la guerra di Troia e con essa due primi capolavori della letteratura mondiale, l’Iliade e l’Odissea, hanno a che fare con un pastore e il suo giudizio: è Parigi! Anche Polifemo, il Ciclope di uno dei capitoli più avvincenti dell’Odissea, è un pastore. In questo capitolo vengono descritti meravigliosamente i processi lavorativi e le attrezzature utilizzate per trasformare il latte in formaggio. Sappiamo anche che l’invenzione dell’alfabeto – quel sistema di scrittura vecchio di 3.000 anni – è molto probabilmente associata alle pecore: a Cnosso, insediamento miceneo, sono stati ritrovati libri antichi, un terzo dei quali riportano il logogramma delle teste di pecora registrate !< /p>

Pastorale, infinitamente affascinante

In breve, la pastorizia è un argomento infinito e affascinante che presenta analogie con la cultura dei pastori in tutti i paesi del mondo. Il vero nomadismo è scomparso da tempo ed è sopravvissuto solo in alcune regioni dell’Africa e dell’Asia. Nelle Alpi, invece, la transumanza si è conservata come “estivazione”, o “pascolo estivo”, una forma ridotta di nomadismo in cui le mandrie migrano periodicamente avanti e indietro lungo gli stessi percorsi. Dal secolo scorso, il numero delle greggi migratorie è diminuito drasticamente, ma in alcune valli alpine e in diversi paesi europei, soprattutto Spagna, Romania, Francia e Italia, migliaia di pecore migrano ancora lungo antiche rotte, anche grazie al sostegno dell’UE < /p>

Penso ai “Canadas real” o “Lligallos” come vengono chiamati in Catalogna, introdotti in Spagna dal re Alfonso d’Aragona nel XV secolo e ancora largamente utilizzati, per un totale di oltre 120.000 km di rete di tratturi, considerata un bene pubblico. La Spagna è il paese con il maggior numero di pecore in Europa (15 milioni!). In Romania, dove vivono fino a 10 milioni di pecore, la pastorizia di transumanza è ancora diffusa nei Carpazi: segue antichi percorsi lunghi complessivamente 3.000 km che si snodano tra le montagne della Transilvania. Qui i pastori trascorrono l’estate con il loro gregge mentre si recano sul Delta del Danubio per svernare. Nel sud della Francia, numerose mandrie fanno la spola stagionalmente tra la Provenza e le Alpi Marittime, e il percorso tra Arles e la Valle Stura si estende per oltre 400 chilometri. In Italia sono famosi i tratturi che dal Molise portano alla Puglia, con una lunghezza complessiva di diverse migliaia di chilometri, anche se solo pochi di essi sono ancora utilizzati. La loro antichità è documentata da numerosi reperti e siti archeologici risalenti ai Sanniti, popolo vissuto nel VI secolo a.C.vissuto in questa zona. Oltre 2.000 anni fa, lo storico romano Varrone scrisse delle sue 700 pecore che trascorrevano l’autunno in Puglia. Egli distingue già tra transumanza (pastio in saltibus) e pascolo permanente (pastio in fundo).

La transumanza storica, che riveste una certa importanza nell’arco alpino, è legata ai pastori bergamaschi, i cosiddetti “Tesini”, attestati fin dal 1204. D’estate si spostavano a nord nell’Engadina fino a Coira e d’inverno a sud nella Pianura Padana fino a Mantova e Cremona o nell’Oltrepò Pavese. La Valle Seria fu il centro più importante dei pastori itineranti, Parre ne fu la capitale. Dalle cronache dell’epoca apprendiamo che per secoli in questa valle vi furono più pecore che abitanti. All’inizio del XVII secolo il numero delle pecore cominciò a diminuire e la fiorente industria della lana, documentata per la prima volta nel 1248, lasciò il posto all’industria della seta. È interessante notare che il rapporto storico tra pecore e pastori è ancora vivo oggi nelle valli delle Alpi Bergamasche. Qui, infatti, nel 2015 è nato il progetto “Pasturs” – ormai affermato anche in altre regioni alpine – per lavorare insieme per sviluppare soluzioni per la convivenza tra pastori, lupi e orsi. Gli spostamenti delle mandrie e la durata della loro permanenza un tempo erano regolamentati con precisione, come apprendiamo, ad esempio, dagli statuti del comune di Bormio (Worms in Valtellina), in vigore dal 1334 al 1797. C’erano multe per i trasgressori e persino la confisca degli animali se si rifiutavano di pagare; Inoltre, ogni Wormser veniva incoraggiato a denunciare il comportamento scorretto dei pastori di passaggio, ricevendo la promessa della metà della multa!

C’erano poi quelle mandrie che dal bellunese si spostavano verso il Trentino o addirittura verso la Val d’Ultimo, così come quelle che scendevano dalla Val di Fiemme e dalla Val Sugan nella pianura veneta e, seguendo il corso del Piave o del Livenza fiumi, raggiunsero l’Adriatico. In questo paese sono da menzionare le mandrie che attraversavano la Val Passiria al Passo Giovo a 2.474 m s.l.m. Prima di lasciare la Val Passiria devo citare un episodio che riporta anche l’etnologo Siegfried de Rachewiltz: Nel 1116, il duca Enrico IX, detto il Moro di Baviera, donò ai contadini di questa valle 200 pecore in occasione della consacrazione della chiesa di San Leonardo! Qual è stata la ragione? Voleva promuovere l’allevamento del bestiame o piuttosto mantenere gli abitanti di questa valle, attraverso la quale correva un’importante strada di collegamento transalpino, nella valle? Non dobbiamo dimenticare che a quel tempo il Tirolo non era ancora un’entità politica, ma apparteneva all’Arciducato di Baviera. A quel tempo era chiamato il “paese di montagna”. Viene menzionato solo a partire dal 1248 come “dominium comitis Tyrolis” e viene citato addirittura con il nome “Tiralli” nella Divina Commedia di Dante Alighieri!

C’erano anche quelle mandrie che da Nova Levante attraverso il Passo Carezza si spostavano verso i pascoli della Val di Fiemme. Un’altra transumanza, o alpeggio, che vale la pena menzionare almeno per l’altitudine raggiunta e il numero di animali, porta dalla Vallelunga in Alto Adige attraverso il Weißseejoch a 3.046 m s.l.m. fino ai pascoli della Kaunertal in Austria. Qualche anno fa le pecore erano 1.400, oggi sono solo circa 800. Questa forma di transumanza a tempi e luoghi stabiliti sopravvive ancora oggi grazie a regole precise codificate e aggiornate nel corso dei secoli.

L’argomento è ampio e ben documentato in numerose comunità in tutta la regione alpina. Ciò dimostra che spesso i pastori appartengono a famiglie che da generazioni praticano questo difficile mestiere e ne hanno sempre tramandato la conoscenza. Un buon pastore non deve solo conoscere approfonditamente i sentieri, i diritti e i doveri, ma anche essere in grado di prevedere i cambiamenti climatici che possono porre fine drammaticamente alla marcia in montagna, come dimostrano i numerosi ex voto presenti in numerose chiese e cappelle lungo le vie della transumanza. Anche il pastore deve sapere come prendersi cura degli animali e ovviamente deve anche prendersi cura di se stesso. Ecco perché dicono che ci vuole più tempo per formare un buon pastore che un medico! Non è un caso che siano innumerevoli i detti popolari e i proverbi in cui compaiono pecore e pastori: basta un clic su Internet per scoprirlo.

Nelle Alpi si celebrano ancora le usanze delle pecore e dei pastori, tre delle quali ho potuto documentare. A Virgen, nel Tirolo Orientale, ogni anno il secondo venerdì dopo Pasqua si svolge una cerimonia suggestiva, durante la quale un caprone decorato con nastri colorati viene portato in chiesa e portato intorno all’altare, dove si carica i peccati di tutti i presenti e poi serve come capro espiatorio da portare fuori e mettere all’asta. In passato la capra veniva addirittura sacrificata e la sua carne cotta veniva distribuita ai poveri. A Worms in Valtellina (Bormio), è consuetudine recarsi in chiesa per la messa pasquale con in grembo gli agnellini appena nati, che vengono benedetti insieme alla pecora arrosto preparata precedentemente in casa.

A Mendatica, nell’entroterra ligure, pecore e pastori vanno in chiesa per la messa di Natale! Esistono diverse forme di pastorizia: in alcuni casi i pastori sono anche proprietari delle pecore e traggono profitto dalla vendita delle pecore, degli agnelli e della lana; Altri conducono la mandria per conto di vari proprietari, che li pagano a fine stagione. Esistono anche ibridi tra proprietari e pastori liberi.

Come già accennato, l’argomento è vasto e va oltre l’ambito di questa ricerca, che tratta principalmente della transumanza delle pecore dalla Val Venosta e dalla Val Senales in Alto Adige all’Ötztal austriaca. Secondo diverse fonti scritte, da più di mezzo millennio qui si svolge ogni anno la più alta transumanza d’Europa. Ad oggi circa 3.000 pecore vengono condotte lungo la cresta principale delle Alpi; Superano complessivamente 3.000 metri di dislivello e attraversano ghiacciai sempre più piccoli che collegano la Val Senales in Alto Adige con l’Ötztal in Austria. Ma qui si pone un problema: è opportuno usare il termine transumanza in questo caso? Dopo una faticosa camminata di tre giorni, le pecore vanno al pascolo estivo, dove rimangono tutta l’estate. Il nome corretto sarebbe: alpeggio o alpeggio estivo. Così viene definita la pratica: le pecore vengono portate in alpeggio per circa tre mesi all’anno, mentre trascorrono il resto dell’anno nei pressi degli allevamenti d’origine e nei mesi invernali vengono sistemate in stalle, dove vengono nutrite con il fieno raccolto in estate diventano. Alcuni insistono anche nel distinguere tra transumanza verticale e orizzontale. Non voglio approfondire la disputa sul nome corretto, ma riferire invece di questa insolita transumanza.

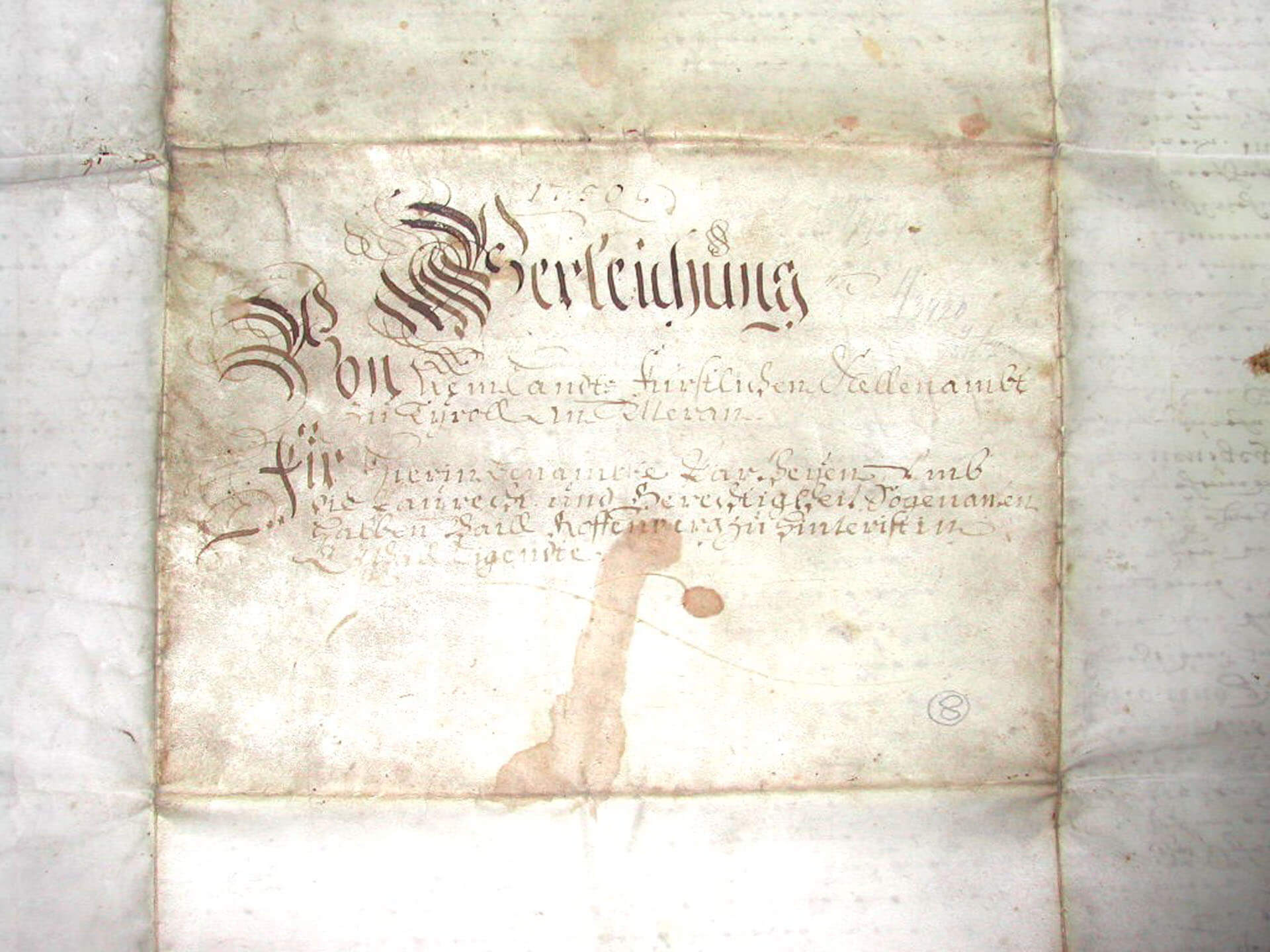

La pastorizia in Val Senales

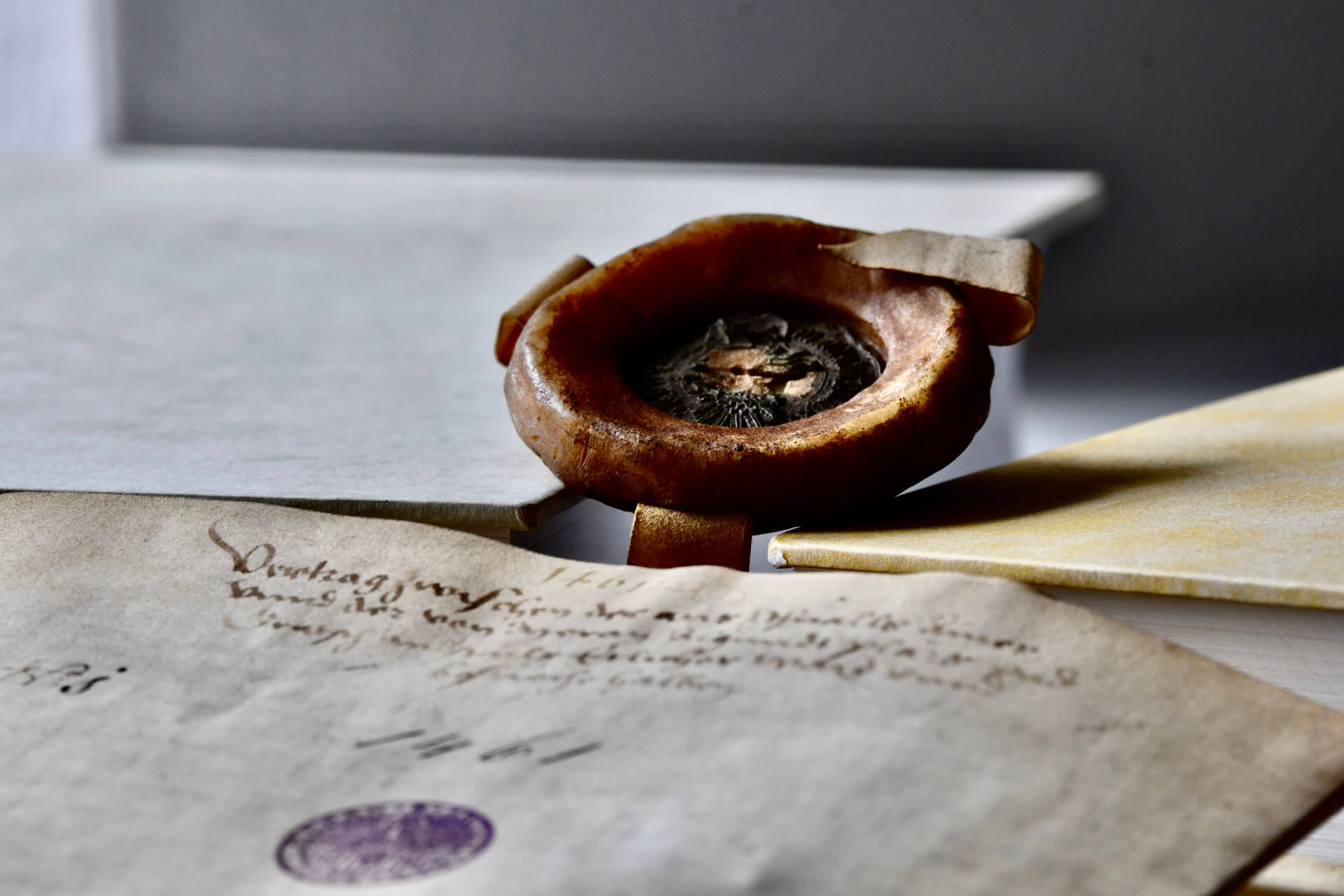

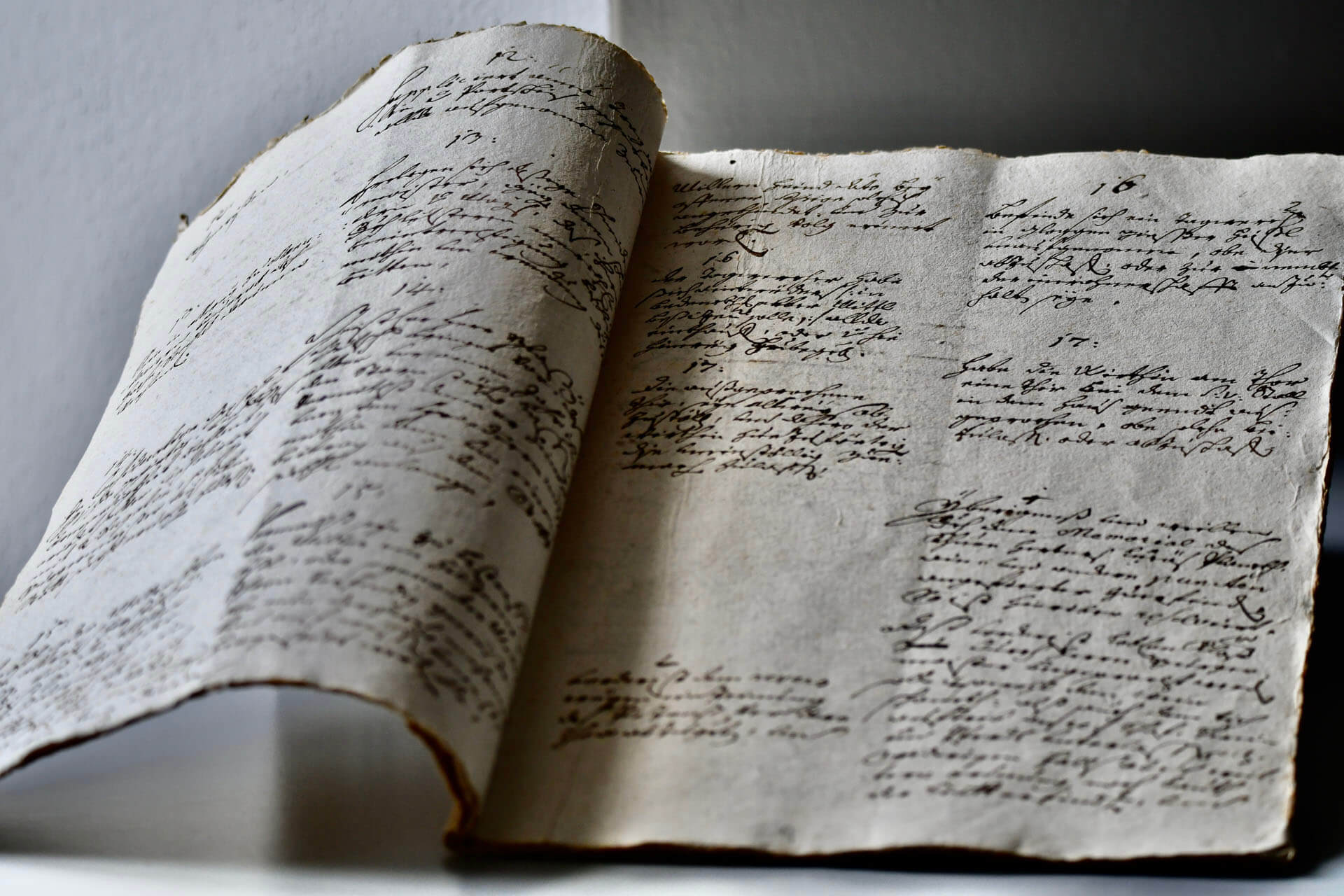

Il documento più antico di cui abbiamo notizia risale al 1415, è scritto in latino e parla di un accordo tra i contadini di Senales e quelli di Vent per l’acquisto di terreni da pascolo nell’alta Ötztal. In questo documento molto dettagliato, che spesso ripete che fu scritto per il presente ma anche per “eorum heredibus et successoribus”, vengono utilizzati toponimi per definire i confini precisi, conosciuti ancora oggi, con piccole variazioni, come: l’Ach Bach, oggi Ache, il Romalspitze, oggi Ramolkogel, oppure “lapidem concavum vulgariter Hollenstain”, oggi Hohlerstein.

Nel 1434 un altro documento scritto in tedesco chiarisce alcuni punti che interessarono soprattutto i contadini di Rofen e Vent, i cui terreni in origine erano costituiti solo da alpeggi. L’accordo precedente viene tuttavia confermato ancora una volta concedendo ai pastori della Senales il diritto di scendere più in basso, cioè. H. di scendere sui terreni dei contadini del Vent (diritto di fuga dalla neve), diritto esercitato l’ultima volta nel 1987! Vent (Vend) viene menzionato per la prima volta nel 1241, ma non specifica se si trattasse di un unico podere o di più poderi. Nel 1295 in un erbario del Castel Tirolo viene menzionata “una fattoria in Vende ze Rouen”. Ciò significa che è ben documentato lo sviluppo di uno Schwaighof nel territorio della Val Senales, che nel giro di un secolo divenne comunità autonoma e poi comune.

Nel 1337 vengono menzionati per la prima volta quattro masi a Vent, che dovevano pagare le tasse al monastero di Steingaden in Baviera, alla certosa di Val Senales nonché ai signori di Annenberg (Venosta) e alla chiesa della Madonna in Val Senales .

Ci sono altri documenti del 1502, 1536, ecc. che regolano ulteriormente il complesso e delicato accordo originario. I diritti di pascolo nella Niedertal appartengono a 21 aziende agricole della Val Senales, che attualmente gestiscono una superficie totale di circa 6.000 ettari.

Queste sono suddivise in un totale di 1.665 quote, che a loro volta vengono assegnate alle singole aziende, ad esempio 111 quote appartengono alla società Gurschler e 76 alla società Obergamp. Queste quote sono paragonabili ai millesimi attribuiti oggi ai proprietari di un immobile e servono per dividere le spese di gestione (pastori, sale, ecc.) e ovviamente per la distribuzione dell’eventuale utile assegnato a ciascun “quotante”. Il reddito proviene dal “pedaggio” che viene riscosso dalle pecore provenienti da aziende o comunità che non sono comproprietarie dell’alpeggio.

Nel corso dei secoli si sono verificate ripetute fluttuazioni nel numero degli animali caricati e nella loro provenienza. Nel 1800, ad esempio, in Val Bassana pascolavano solo 400 pecore della Val Senales, 750 di Corzia, 300 di Silandro, 200 di Naturno e 250 di Lasa, per un totale di 1.900 animali! Nel 1915 erano rimaste solo 945 pecore, di cui 686 provenienti da altre comunità! Klaus Fischer riferisce che nel 1800 in Val Senales pascolavano circa 4.000 pecore, nel 1900 il numero scese a 2.546 e nel 1966 salì a 4.600, di cui solo un quarto proveniva da allevatori locali. Apparentemente si sono verificate fluttuazioni nel numero di animali nel corso del tempo, a causa della domanda del mercato, del calo o dell’aumento dell’interesse per l’allevamento ovino e di altri fattori.

I diritti di pascolo nel Rofental appartengono a 11 aziende con un totale di 945 quote (di cui ad esempio 153 appartenevano al Tumlhof e 86 al Gurschlhof). In origine venivano portate solo le pecore dei contadini di Senales, ma col passare del tempo, man mano che il numero degli animali nella valle diminuiva, i detentori dei diritti di pascolo cercarono di attirare i contadini dei paesi vicini convincendoli a dare loro le pecore in cambio l’estate che dovrebbero trascorrere in alta quota; ovviamente a pagamento (nel 1952 si pagavano 550 lire per animale). In questo modo, gli agricoltori a quote più basse hanno potuto allevare più bestiame sui pascoli liberi, il che ha portato a un reddito più elevato. Ciò significa che oggi circa 2/3 di tutto il bestiame al pascolo proviene da altre comunità. Inoltre, già nel 1357, alcuni contadini della Val Senales, per ampliare le loro superfici di pascolo stagionale, avevano stretto un altro accordo con i meranesi per far pascolare le loro pecore: dal 17 marzo (Santa Gertrude) al 23 aprile (St. Georgen) per un totale di 38 giorni (“common and nachperschaft dess Thalss Snalss von s. Gertruden tag in der vaste an unnz s. Goergentag nacher”). Il contratto prevedeva un numero massimo di 400 pecore nelle zone umide tra Lagundo e Küchenlberg. Il contratto doveva rappresentare una notevole fonte di reddito per il comune di Merano, perché nelle cronache dell’epoca si riporta che era il sindaco stesso a contare le pecore.

Ma quando, dopo diverse piene dell’Adige, come quelle devastanti del 1590 e del 1595, i contadini della Senales si rifiutarono di contribuire ai lavori o alle spese di riparazione degli argini danneggiati lungo i quali si estendevano i pascoli coinvolti, furono convocati in tribunale e le controversie continuarono. Il trattato venne contestato almeno otto volte dai cittadini di Merano, ma fu confermato altrettante volte dalle autorità, forse anche perché i senales si erano battuti valorosamente in più occasioni e questo fu molto apprezzato alla corte viennese.

Fu Maria Teresa d’Austria a confermare per l’ultima volta nel 1743 i diritti di pascolo, che scaderono definitivamente nel 1769. Se si sommano questi giorni di pascolo a quelli acquisiti nella valle Ötztal, le pecore dei contadini della Senales potevano pascolare fuori valle per circa quattro mesi e mezzo, il che significava che nei mesi estivi si poteva raccogliere più fieno di quello necessario per il pascolo. lunghi mesi invernali. Le pecore, insieme a maiali, formaggio e altro, furono poi servite come donazioni alla corte di Merano e successivamente alla corte di Innsbruck, che dopo il 1420 divenne capitale del Tirolo. All’epoca di Mainardo II, nella seconda metà del XIII secolo, circa un terzo delle entrate della corte provenivano dal cibo e solo un ottavo dalle tasse in contanti! La carne di pecora, soprattutto quella di animali castrati, era così ricercata che una lettera firmata da Meinhard del 1288 prescriveva che solo gli abitanti di Senales potessero venderla sul mercato di Glorenza, precisandone l’origine (una vera e propria denominazione per origine controllata ante litteram).

Sappiamo anche che nel 1316, in occasione delle nozze di Enrico di Carinzia e del Tirolo, figlio di Mainardo II, con Adelaide di Braunschweig a Innsbruck, furono preparati ben 69 buoi, 357 maiali e 252 pecore! Si possono immaginare le mandrie di animali che arrivavano al castello. In molti casi provenivano da fattorie a diversi giorni di cammino! Le pecore permettevano anche la raccolta e la lavorazione della lana, che presto divenne la merce di esportazione più preziosa della Val Senales, tanto che nel 1838 erano ancora 14 i tessitori in attività e nel 1850 a Certosa in Val Senales vivevano complessivamente 39 famiglie di artigiani. La Certosa era ormai stata abbandonata dai monaci e trasformata in “condomini”. Qui c’erano otto tessitori, gli ultimi dei quali lavorarono fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Solo 60 anni fa, 1 kg di lana veniva scambiato con 1 kg di carne o 1 kg di miele! Dopo la tosatura e il lavaggio, la lana veniva cardata, filata e tessuta, quindi i panni di lana venivano pressati e battuti nelle gualchiere per produrre feltro e loden, il materiale che veniva citato già nel IX secolo ed era uno dei più apprezzati non solo nel Tirolo. Nel 1894 l’imperatore Francesco Giuseppe indossò il loden bianco, che divenne di moda anche tra la nobiltà e la borghesia. In un documento del 1807 si legge che “Castelbello, Val Sarentino e Val Senales producono il miglior loden del Tirolo”.

La Senales “Elle”

Come ha osservato il famoso storico Fernand Braudel, la lavorazione della lana era la forma più antica di industrializzazione. Il loden della Val Senales era già così ricercato che dal 1354 in poi veniva misurato e venduto utilizzando come misura il “braccio” di Senales (ovvero “Elle”), un privilegio davvero raro. La richiesta di questo prodotto di qualità era così grande che per molto tempo i tessitori della Val Senales furono costretti ad acquistare la lana da molti paesi della Val Venosta per soddisfare la domanda. Forse per questo è nato il detto “gli abitanti di Senales hanno le tasche profonde”, alludendo probabilmente alle profonde tasche piene di monete con cui si recavano ai mercati per fare la spesa! Prima del loden esisteva il feltro, utilizzato già nel III secolo a.C. Viene menzionato nel I secolo aC e con il quale si vestivano gli abitanti delle montagne. Era fatto di lana cardata ma non tessuta, semplicemente battuta, imbevuta e pressata in pezzi solidi e impermeabili. La leggenda attribuisce la sua “invenzione” a San Giacomo.

Difficile stabilire con certezza l’inizio dell’attività di pascolo in Val Senales; Alcuni reperti archeologici, anche a quote più elevate, testimoniano la presenza umana in determinati periodi dell’anno, almeno sui versanti meridionali (Tiesental, Finailtal, Fallerbach, Maneid, Ganglegg), dove, oltre al polline, che indica forse solo attività di pascolo occasionale dal 5.000 a.C.aC indicano il ritrovamento di selci semilavorate, forme di fuso, frammenti di ceramica e ossa di pecore con incisioni votive risalenti a diversi millenni. Ma tracce di incendi di pascoli risalenti al 4.300 a.C. sono state trovate anche al di là delle Alpi (Kaser, Hohlenstein sopra Vent, Gurglalm, Obergurgl/Beilstein o Brunnenboden sopra Rofen). Scoperto nel I secolo aC e furono riportati alla luce reperti di varie epoche, dal Mesolitico all’epoca romana. Tuttavia, attualmente non ci sono prove di insediamenti permanenti del Neolitico o dell’età del rame, l’epoca di Ötzi (5.300 anni fa).

Ötzi l'Uomo venuto dal ghiaccio

Il ritrovamento accidentale dell’“uomo dei ghiacci” – comunemente chiamato Ötzi – nel 1991 sul Tisenjoch al confine tra la Val Senales e la valle Ötztal ha sollevato la questione se fosse un pastore. Tra i numerosi oggetti ritrovati su di lui c’erano armi e vari manufatti, nonché i suoi vestiti, alcuni dei quali realizzati con pelli di capra. Ciò che però lascia ipotizzare se lui e la sua gente allevassero già pecore è il luogo stesso. In una lettera del 1821, conservata nell’archivio parrocchiale di Unser Frau a Senales, il parroco Joseph Ladurner lo descrive dettagliatamente ad un. amico della Via di Merano che deve prendere in certe occasioni per celebrare la messa a Vent (perché, come vedremo più avanti, le anime dei fedeli dell’alta Ötztal venivano a lungo curate dalla Val Senales). In questa lettera il parroco scrive: “…il sentiero dalla Madonna di Senales a Vent prosegue ad est del Niederjoch sul ghiacciaio a sinistra del Similaun. Innanzitutto ci vogliono tre ore estenuanti per raggiungere il ghiacciaio, visibile dalla chiesa della Madonna di Senales. La traversata dura un’ora, dalla foce del ghiacciaio alla chiesa di St. Jakob in Vent altre tre ore. Dalla fattoria Gamper ci sono complessivamente sette ore di ripida camminata sul sentiero impegnativo, percorribile solo da fine maggio a fine settembre…”

Apprendiamo così che da quello che allora era Niederjoch, già Schnalserjoch, oggi Tisenjoch, si vedeva la chiesa della Madonna di Senales. Oggi questo non è più possibile perché con la costruzione del Similaunhütte nel 1899 il percorso e quindi il nome del giogo è stato spostato più a sud! Il luogo del ritrovamento di Ötzi corrisponde però esattamente all’antico sentiero descritto dal sacerdote e precedentemente veniva utilizzato per la transumanza delle pecore! Nel 1997 è stato scoperto il manico di un’ascia risalente al 2.700 a.C. circa. aC è stato ritrovato a pochi passi dal Tisenjoch (3.240 m), dove è stato ritrovato Ötzi. Quindi 500 anni dopo di lui, qualcuno stava ancora percorrendo questa strada!

Nel 2003, sul Gurglereisjoch (3.134 m) nella valle Pfossental – lo stesso luogo dove fino al 1963 passavano le pecore grazie al ritiro dei ghiacciai – è stata rinvenuta una racchetta da neve in legno di betulla molto ben conservata, la cui datazione al C14 risale indietro a circa 5.800 anni! Scavi successivi hanno portato alla luce anche i resti di una slitta medievale e altri manufatti che confermano l’uso continuato di questo passo. Nei pressi del Taschljöchl, che collega l’alta Val Senales con la Val di Schlandraun e quindi con la Val Venosta, è stato rinvenuto un cono dell’età del bronzo: su questo giogo da sempre passavano le mandrie. Sia nella Tisental presso la cosiddetta Schnecke che sul Jochwiese o nella Finailtal sono stati scoperti e documentati resti di insediamenti, luoghi di culto e manufatti che testimoniano l’attività umana negli ultimi millenni.

Nel 2011, una coppia di turisti tedeschi ha scoperto manufatti in legno vicino a Langgrubjoch a un’altitudine di circa 3.000 metri. Un team di archeologi ha poi esaminato l’area e analizzato i reperti, che risalgono a circa 2.500 anni a.C. Forse da qui passavano anche persone, o perché no pastori, dalla Val Masia e quindi dall’Alta Val Venosta fino a Corso e poi più a nord. Tutte coincidenze?

Questi reperti contribuiscono quindi in modo determinante a rafforzare l’ipotesi di continuità nell’utilizzo di questi sentieri, che ancora oggi sono frequentati dai pastori e dalle loro greggi, anche se non è possibile dimostrare con certezza che già ai tempi di Ötzi si effettuassero svolgere regolari attività di pascolo transumante. In ogni caso non sono state ancora rinvenute tracce che dimostrino un insediamento stabile in questa valle in epoca preistorica. Esistono siti che risalgono all’età del bronzo, ma l’interpretazione dei reperti tende a classificarli come temporanei e in alcuni casi come luoghi di culto, come quelli della Valle del Finail, da cui provengono rarissimi manufatti in ambra e perle di vetro venuti alla luce, o quelli nella Maneidtal, dove fino a poco tempo fa pascolavano le pecore. Gli uomini potrebbero anche aver scalato la montagna stagionalmente per cacciare e alcuni manufatti, come l’arco e la freccia di Ötzi, indicano una probabile attività di caccia.

L’ultima scoperta in ordine cronologico è la straordinaria scoperta dei resti di una dozzina di stambecchi nelle Alpi Venoste sul Lodner (2022), che hanno circa 7.000 anni! Ma torniamo al passato recente e riprendiamo la ricerca sulle origini della presenza umana stabile e quindi della successiva transumanza in Val Senales, partendo dai primi documenti scritti disponibili.

Una delle menzioni più antiche di un insediamento in Val Senales è il Tumlhof del 1230, l’Eishof viene menzionato per la prima volta in un documento del 1290 e successivamente nel 1346, dove si legge “… conrad der smid von eise .. .”, cioè il fabbro della fattoria del ghiaccio. Sì, ma cosa dovrebbe fare un fabbro in un luogo così remoto? Forse ferra i cavalli e testimonia così l’alta frequenza di questa valle ormai remota. La ricerca sulla transumanza può portare a scoperte interessanti e inaspettate che potrebbero sembrare estranee alla migrazione delle pecore.

Per restare in tema di fabbri, ricordo la citazione di Josia Simmler, che nel suo De Alpibus Commentarius del 1574 menziona l’abilità dei fabbri alpini nel realizzare i ramponi, che venivano utilizzati anche per fare il fieno su prati particolarmente ripidi. Ma per tornare al recente passato e restare nell’ambito di indagine di questo studio, ricordo come la fotografa e antropologa Erika Hubatschek abbia menzionato in uno dei suoi reportage nella nostra regione il “fabbro Rofner” della fattoria Rofen , che ancora negli anni ’30 produceva piccozze molto ambite dagli alpinisti. Il Marchegghof viene menzionato nel 1394, e gradualmente nel corso di un secolo e mezzo furono costruiti quasi una dozzina di masi a duemila metri di altitudine.

Contratto della Certosa

Esiste un contratto della certosa del 1361, redatto dal giudice di Castelbello, in cui si chiede ai contadini dei masi Tuesener, Vyneil, Rofein, Mayer e Mastaun di garantire che i loro animali siano sulle loro montagne pascolare (“rimarranno con esso sul loro monte”). Un riferimento basato su fatti storici che confermerebbero pratiche comuni nell’allevamento del bestiame. Sappiamo che i signori locali del Medioevo promossero e sostennero l’insediamento delle quote più elevate per aumentare le proprie rendite. Infatti le quote più basse erano già in gran parte colonizzate, così che i contadini potevano concentrarsi sul più redditizio allevamento del bestiame e quindi anche sulla produzione di latticini o sulla coltivazione del grano. Tuttavia, al di sopra di una certa altitudine, i pascoli brulli e ripidi non erano più adatti al bestiame (si calcola che in media una mucca abbia bisogno di sette volte più mangime di una pecora), quindi l’attenzione si è concentrata principalmente sugli animali meno esigenti come le pecore e le capre dovevano farlo. Così è nata l’idea dei cantieri silenziosi “estremi”. Il termine deriva dalla parola tedesca antica Schweig, che significa gregge. Si trattava di allevamenti “estremi” specializzati nella produzione del latte di pecora e dei suoi derivati. In questi casi, i proprietari terrieri locali fornivano ai contadini legname per la costruzione delle abitazioni, un certo numero di cinque o sei bovini, qualche capra e 20 o 30 pecore, che si moltiplicavano naturalmente e aumentavano il capitale per permettergli di trasferirsi questa difficile situazione.

Il latte di capra è molto digeribile

In cambio dovevano fornire ogni anno alla fattoria una certa quantità di latticini, pelli e pecore, la cui carne era molto pregiata. Dai libri contabili risulta che in media un maso di alta montagna produceva fino a 300 chili di formaggio all’anno. Prima di parlare delle pecore, però, vorrei brevemente citare le capre, che, pur non avendo mai avuto un ruolo importante nell’economia di queste valli, sono spesso presenti durante la traversata, seppure in numero modesto. Il latte di capra è molto digeribile, per questo ogni pastore portava con sé almeno una capra per fornirgli il latte ogni giorno. Le capre vanno d’accordo anche con i pascoli meno ricchi, si arrampicano quasi ovunque e mangiano anche la corteccia dei giovani alberi, e forse è proprio per questa loro caratteristica che non hanno mai trovato molta simpatia tra i contadini di montagna perché vedevano nelle capre una minaccia alla crescita della foresta!

Molti di questi masi sono oggi abbandonati o sono diventati alpeggi stagionali, come ad esempio il Metzlaun Hof a 2.033 m e l’Eishöfe in Pfossental, a 2.071 m, menzionato già nel 1290 ed abitato tutto l’anno fino al 1897. Dal libro del pastore Ladurner “Der Wartene Steig” apprendiamo che nella prima metà dell’Ottocento ogni maso della Val Senales allevava in media dalle 60 alle 100 pecore, alcune delle quali venivano vendute ai contadini della Val Passiria come animali da reddito. macellazione in primavera e in autunno I contadini dell’Ötztal venivano venduti come animali da riproduzione. Sappiamo inoltre che tra il 1600 e il 1850 circa nell’arco alpino vi fu una “piccola era glaciale” accompagnata dalla crescita dei ghiacciai e dall’abbassamento delle temperature medie, fattori che certamente influirono sull’abbandono di alcuni masi a quote più elevate.

Friedrich con le tasche vuote

Forse provengono da questo periodo le numerose leggende che raccontano la stessa storia in diverse versioni: vi sono fiorenti insediamenti o alpeggi dove poveri forestieri vengono a chiedere ospitalità. Al rifiuto degli abitanti se ne vanno con un’imprecazione, e poco dopo comincia a nevicare senza sosta e l’insediamento scompare sotto una coltre di gelo! Molte delle leggende che si tramandano oralmente da secoli e trascritte nel secolo scorso riguardano gli abitanti delle valli Senales e Venter, e molte di esse parlano di pecore e pastori. Il più famoso tra questi è senza dubbio “Federico con la tasca vuota” – non una figura leggendaria, ma Federico IV, duca d’Austria, che una volta caduto in disgrazia dovette fuggire nel 1416 e nascondersi nei masi di Rofen e Finail , dove si occupò di pecore, finché non riuscì a tornare al potere. Le pecore non solo fornivano carne, latte e lana, ma con i suoi intestini si ricavavano corde per strumenti musicali; La sua pelle, lavorata secondo tutte le regole dell’arte, sostituiva il vetro per le finestrelle delle case coloniche o veniva trasformata in pergamena, materiale ricercato per i monasteri in cui venivano copiati a mano antichi testi per le biblioteche dei signori e sui quali furono scritti contratti e convenzioni, che riguardarono anche le “nostre” pecore, tramandati fino ai giorni nostri. Con l’avvento della stampa e il conseguente utilizzo della carta, la richiesta di pergamena diminuì, ma sappiamo che quando Johannes Gutenberg stampò la prima Bibbia nel 1452, ne fece 150 copie su carta e addirittura 30 su pergamena, e considerando le migliaia di pagine erano necessarie, potete immaginare quante pecore hanno dovuto perdere la pelle!

C’è poi la lanolina contenuta nella lana, che viene utilizzata nei prodotti cosmetici. Ed infine il letame, che contribuiva non poco all’arricchimento dei pascoli generalmente poveri e veniva accettato e riconosciuto dai proprietari dei terreni lungo i percorsi ovini come ricompensa quando un gregge si fermava per la notte. Esiste una notizia insolita ma curiosa sullo sterco uscito dalla penna dell’arciduca Giovanni d’Asburgo, che soggiornava spesso nelle sue amate montagne tirolesi. Il 7 luglio 1846 partì da Vent passando per il Niederjoch fino a Senales. Prima di partire comprò un mantello di lana bianca, per il quale pagò tre fiorini e di cui lodò la qualità. La giornata non era delle più limpide, le nuvole basse limitavano la visibilità e rendevano difficoltoso l’orientamento (allora il sentiero non era ben segnalato come oggi), ma raggiunse il passo e scese felicemente in Val Senales. Qui trascorse la notte e lodò nel suo diario il carattere degli abitanti della valle, l’ottima carne di marmotta, e non dimenticò di consigliare a chi volesse percorrere lo stesso sentiero di seguire le palline di sterco che segnavano il sentiero del pecore e quindi la via sicura!

Vende valli Snals

Si precisa che la regione montana presa in esame nel presente studio comprende il territorio di comuni che appartenevano al Tirolo fino al 1919 e facevano quindi parte dell’Impero Austro-Ungarico. Le montagne quindi non rappresentavano un confine nazionale, ma piuttosto erano barriere naturali che rendevano difficile l’attraversamento. Con l’annessione dell’Alto Adige all’Italia, la regione fu divisa tra Italia e Austria, ma con il decreto n. 3 della legge tirolese del 1924, ai contadini della Senales, la cui zona era ora in Italia, venne confermata la proprietà del demanio austriaco. pascoli di montagna oltre confine

L’attuale territorio del comune di Senales si estende su una superficie di 210 chilometri quadrati ed è il terzo comune più grande della provincia di Bolzano dopo Val Sarentino e Malles Venosta. Si riferisce all’omonima valle, lunga circa 25 chilometri, che si dirama dalla Val Venosta. Il punto più basso si trova presso la fattoria Altratheis a 840 metri sopra il livello del mare, il punto più alto è la vetta Hintere Schwärze a 3.624 metri. Lungo il percorso si trovano diverse valli laterali minori del territorio comunale, alcune delle quali appartengono almeno in parte al Parco naturale Gruppo di Tessa. In queste valli si trovano alcuni dei masi più alti delle Alpi Orientali, ancora abitati tutto l’anno. E sono proprio questi masi, che spesso risalgono al Medioevo (la menzione più antica risale al Tumlhof del 1230), ad essere l’origine storica dell’insediamento in Val Senales.

In origine furono i Signori di Montalban, citati in un documento del 1273 come Signori di “Snalles” e feudatari dei Conti del Tirolo, a promuovere i primi insediamenti in altura. Forse risiedevano in un castello o torre che sorgeva sul luogo dell’odierna chiesa di Santa Caterina ed erano proprietari dei poderi della valle. Ma Mainardo II aveva già acquisito la proprietà intorno al 1295 e la famiglia si era estinta. Abbiamo già parlato della fondazione degli Schweighöfe e sappiamo che nella valle c’erano almeno 105 masi.

Nel 1326, il re Enrico II, duca del Tirolo, sostenne la fondazione della certosa di Ognissanti, alla quale diede inizialmente in dote otto poderi, che dovevano fornire ai monaci cibo, lana, legname da costruzione e riscaldamento a legna. Nel corso del tempo il monastero acquisì anche estesi diritti di pesca lungo l’Adige fino al lago di San Valentino alla Muta presso il Passo Resia, nonché vigneti ed edifici vicino a Merano. La storia dei monaci certosini ha segnato la storia dell’intera valle e quando nel 1782 il monastero fu sciolto per ordine dell’imperatore Giuseppe, egli possedeva già due terzi dei masi della Val Senales! Inoltre, anche dopo innumerevoli processi contro i contadini di Castelbello, il monastero possedeva gran parte della valle Penaud e dell’omonimo alpeggio a 2.316 m di altitudine. Non sorprende quindi che durante la rivolta dei contadini del 1525, il monastero fu preso d’assalto e i contadini distrussero gran parte dei documenti conservati nell’archivio, che attestavano i diversi diritti acquisiti nel corso degli anni.

Ma anche altre storie giocano un ruolo importante in questa valle alpina. Fino al 1572 otto masi nell’alta valle, cioè dall’odierno lago artificiale di Vernagter fino a Corto, appartenevano ecclesiasticamente alla parrocchia di Göflan (vicino a Silandro), e per assistere alla messa o seppellire i morti i fedeli dovevano camminare per più di sette ore attraverso il Taschljöchl e il Fallerbach. Si dice che i defunti venissero tenuti al fresco in soffitta durante i mesi invernali in attesa del bel tempo che facilitava la traversata del giogo a 2.772 metri di altitudine.

E proprio nel 1572 i rappresentanti dei contadini si presentarono davanti al giudice Foelser e ai prelati della chiesa di San Martino a Göflan e, in cambio del pagamento di cinque fiorini, accettarono di staccarsi da questa chiesa lontana e recarsi nella vicina parrocchia Incorporazione della Madonna, che era già stata fondata nel 1499.

La menzione più antica di Vent risale all’anno 1241 e parla di alcuni masi estremi appartenuti a Ulrich von Ulten. Nel 1290 viene menzionato un maso a Rofen presso Vent, che dal 1390 doveva consegnare ogni anno 200 forme di formaggio al maso di Merano, distante ben dieci ore di cammino! La dizione “Vende valli Snals”, ovvero Vent im Schnalstal, compare in un documento del 1342. Sappiamo anche che i quattro masi che formavano il comune di Vent nell’alta Ötztal erano sotto la giurisdizione del tribunale di Castelbello, della parrocchia di Ciardes e della diocesi di Coira. Ma già nel XVII secolo il giudice di Castelbello Maximilian Hendl in una lettera menziona gli abitanti di Vent come abitanti della Val Senales (… i Venter conducono a Senales…). Dal 1499 furono collegati anche alla parrocchia di Nostra Signora, dalla quale, come abbiamo già appreso da questa lettera del 1821, distava ben sette ore di cammino. La chiesa di San Giacomo a Vent fu costruita nel 1502.

A differenza della Val Senales, che è lunga solo 25 chilometri, la Ötztal in Austria è lunga oltre 60 chilometri, quindi non sorprende che i contadini dell’alta Valle preferissero la Val Senales, così “vicina” ”, fino al 1826, contro la loro volontà, furono posti sotto la giurisdizione di Silz nella bassa Ötztal, a più di dieci ore di cammino. Inoltre la Ötztal veniva spesso allagata o interrotta da frane e smottamenti, che rendevano difficoltose le comunicazioni verso il basso, mentre gli abitanti di Vent preferivano i rapporti con la Val Senales nonostante l’altitudine e i ghiacciai.

Il paese di Vent venne poi incorporato nel 1854 nel comune di Sölden, che divenne il comune più grande dell’Austria con ben 468 chilometri quadrati (il doppio del comune di Senales)! Quell’anno c’erano 74 persone, 6 cavalli, 80 bovini, 235 pecore e 75 capre che vivevano a Vent! Oggi ogni estate sugli alpeggi dell’Ötztal vagano in media 10.000 pecore, metà delle quali provengono dall’Alto Adige!

Mentre la maggior parte dei masi della Val Senales appartenevano alla certosa, gran parte dei masi dell’alta Ötztal apparteneva al monastero benedettino di Frauenchiemsee in Baviera e al monastero cistercense di Stams. I poderi della Val Senales, che beneficiavano della soleggiata posizione meridionale, producevano soprattutto grano, che in parte consegnavano ai certosini. I contadini dell’Ötztal, invece, che si trovavano in una zona dal clima più umido, dovevano consegnare una certa quantità del loro famoso lino alle monache benedettine, mentre il rimanente lino, molto apprezzato per la sua lunghezza e resistenza, veniva venduto in molte regioni d’Europa, quindi fu quotato alla Borsa di Amburgo intorno al 1800 e fu la principale fonte di reddito per gli abitanti della valle.

Un rapporto della Camera di commercio di Innsbruck del 1851 parla di 168.000 chilogrammi di lino prodotti nell’Ötztal! In un interessante libricino del 1932, Franz Josef Gstrein fa risalire la coltivazione della canapa intorno al 1600, anche se non ha documenti precisi, ma riferisce che da un rapporto del 1619 risulta che i contadini dell’Ötztal non solo dovevano al monastero di Stams non solo una quota di grano , ma anche un sacco di lino all’anno! Secondo Gstrein la coltivazione di questo pregiato prodotto ha impedito per secoli la migrazione da questa valle.

In Val Senales, invece, era il loden a fornire una buona base economica, e già nel 1354 i tessitori di questa valle avevano ricevuto il diritto di usare la propria misura. Insomma, cambia il tessuto e l’etichetta, ma la storia è sempre la stessa: i contadini erano obbligati a sostenere con i loro prodotti i vari monasteri e signori.

È forse curioso che anche nel Delfinato in Francia, i pastori dovessero pagare tasse di passaggio e di pascolo ai vari monasteri: ai certosini della Val Sainte-Marie de Bouvante, ai benedettini di Montmajour o ai cistercensi di Valcroissan- Bonnevaux! Ma torniamo alla nostra regione, dove i rapporti con i nostri vicini d’oltralpe furono sempre stretti e non erano rari i matrimoni tra residenti sui due versanti delle Alpi, che ancora oggi sono ben visibili nei nomi dei defunti nei rispettivi cimiteri. Nel 1861 Vent contava 60 abitanti.

Il parroco Franz Senn vide la miseria che esisteva lì e cercò di stimolare l’economia del piccolo villaggio puntando sull’emergente industria dell’alpinismo. Nel 1865 pubblicò nell’annuario del Club Alpino Austriaco il primo “rapporto” sulla transumanza, che fece conoscere questo evento ad un vasto pubblico. In esso si parla di 1.800 pecore e 80 bovini della Val Senales. Fece quindi realizzare mappe panoramiche per far conoscere la zona e promosse la costruzione di un sentiero che poi divenne una mulattiera e conduceva, oltre il giogo inferiore, in Val Senales. Quest’opera venne poi completata ed ampliata nel 1886 da Serafin Gurschler, un contadino di Corto Corto, che a sua volta aveva intuito lo sviluppo del turismo e già affittava camere agli alpinisti. Fu anche lui a far costruire nel 1886 e nel 1899 le malghe Bellavista e Similaun, presso le quali ancora oggi transitano le greggi. Nel frattempo, cioè nel 1875, era finalmente iniziata la costruzione della strada che dalla Val Venosta attraversa la stretta gola lungo tutta la Val Senales e solo nel 1956 raggiunge finalmente Corto Corto!

La marcia ansiosa

Nei giorni prestabiliti, le mandrie provenienti dalle diverse comunità dell’Alto Adige si dirigono verso la Val Senales, centro di questa spettacolare transumanza. Le pecore vengono disinfettate e radunate nei luoghi concordati, vengono affidate ai pastori, ma in molti casi accompagnano anche i proprietari “tanto per esserci”, come mi hanno confidato molti di loro!

Tuttavia, prima della partenza, tutte le pecore devono essere marchiate in modo che i proprietari possano riconoscerle alla fine ed evitare controversie. In passato la marcatura veniva effettuata praticando dei tagli obliqui nei lobi delle orecchie. Queste singole “combinazioni di figure” geometriche venivano disegnate su un quaderno ed etichettate con il numero dell’animale e il nome del proprietario sul lato. Oggigiorno su ogni animale viene attaccata tramite apposite pinze un’etichetta con il codice europeo che ne indica l’origine. Inoltre, il pelo sul dorso è marcato con colori che permettono di riconoscere la comunità di pecore anche a distanza.

In Val Senales, il giorno prima della partenza per il Passo Inferiore e l’alpeggio sopra Vent, i pastori e i loro aiutanti leggono una messa nella chiesa di Nostra Signora di Senales. Il costo della celebrazione è registrato dettagliatamente nel loro libro contabile, ed è forse strano che in questo registro siano elencate almeno quattro valute: fino al 1906 si menzionano i fiorini, poi fino al 1919 compaiono i pagamenti in corone, poi compaiono le lire fino al 1998. , quando passeranno saranno sostituiti dall’euro! Dallo stesso documento, ad esempio, apprendiamo che il 25 settembre 1879 i proprietari dei pascoli di Niederthal si riunirono per approvare il bilancio della stagione appena conclusa. Il reddito delle pecore provenienti da altre comunità ammontava a 478 fiorini, mentre le spese comprendevano 137 fiorini per l’acquisto del sale, che, come sappiamo, veniva regolarmente distribuito nei rinomati luoghi di leccatura delle pecore, mentre la remunerazione complessiva delle pecore tre pastori Sebastian Pinner, Nikodemus Manger e Josef Schlögl ammontavano a soli 89 fiorini.

Lasa

A Lasa sono ancora circa 50 i contadini che allevano pecore, alcuni solo per divertimento. In totale ci sono attualmente circa 400 pecore, che insieme alle circa 100 di Sluderno, 100 di Noerdersberg e 200 di Sonnenberg formano un gregge di quasi 1.000 pecore. Le pecore di Hans Niedermair (Waldenthaler Hans), che apparteneva al gruppo Sonnenberger, venivano trattate in modo “preferenziale”: a differenza dei suoi compaesani, lui conduceva le sue pecore attraverso l’Hochjochferner nell’Ofental, in un luogo chiamato Hintereis, che, a secondo lui, avevano offerto l’erba migliore. Anni fa il gregge contava fino a 1.600 pecore che impiegavano tre giorni per raggiungere l’alpeggio nel Niedertal. Il primo giorno arrivarono a Pernui a 1.700 metri di altitudine. Il giorno successivo sono scesi attraverso la Kortscher Alm e il Taschljöchl fino al Lago Vernagter, vicino al quale hanno trascorso la seconda notte. La terza tappa, forse la più impegnativa, li porta nella Tisental, dove tradizionalmente si riposano in un’ampia conca, la cosiddetta Hauser, appena sopra la cosiddetta Schnecke (a circa 2.400 m di altitudine). Poi si prosegue su un percorso abbastanza ripido e roccioso, che può essere molto pericoloso in caso di neve, e dopo aver attraversato il Niederjoch a 3.008 metri si scende a Vent nella Ötztal.

Una volta al confine, le guardie di frontiera contavano le pecore in uscita e ogni decima mettevano un sassolino su una roccia piatta, sulla quale a volte un pastore “goffo” inciampava accidentalmente facendo così sparire un sassolino! Dal 2014 il tratto di ghiacciaio dopo la Similaunhütte non esiste più, quindi si scende comodamente al paese di Kaser, antico luogo di culto, testimoniato da alcuni edifici megalitici, e alla Sorgente Madre Anna, la cui acqua si diceva favorisse fertilità delle donne. In una valle laterale “esclusiva” chiamata Schalf, pascolano le pecore di Elmar Horrer, dal quale ho ricevuto molte informazioni e che, da bambino, accompagnava le pecore da Lasa e trascorreva con loro tutta l’estate a Kaser.

Corces – Silandro

Kortsch, frazione di Silandro, ha una lunga tradizione di allevamento di pecore, come testimonia il fatto che la chiesa parrocchiale è dedicata a San Giovanni, raffigurato con l’Agnello di Dio, così come la pala d’altare con il figure di San Wendelin, pastore ed eremita, e di Sant’Egidio, patrono dei pastori, al quale è dedicata una chiesetta sopra il paese, proprio sul sentiero che seguono le greggi per raggiungere la Val Senales. Sappiamo che circa 150 anni fa le pecore di Kortsch trascorrevano l’estate sui pascoli della Lyfi Alm in Val Martello, e si parla di circa 800 pecore provenienti da diversi comuni, come riportato nella Cronaca Martello del 1870. Intorno al 1950 si accordarono con i pastori della Val Senales per l’utilizzo dei pascoli della Niedertal, e dal 1980 cambiarono nuovamente destinazione e pascolarono sopra Rofen, dove si recano ancora ogni anno. A quel tempo le mandrie di Kortsch avevano raggiunto il loro picco di circa 1.200 capi, oggi ne restano solo circa 400.

Conversando con Josef Telser (detto anche Oberdörfer Sepp), un novantenne che si occupa delle greggi da quando aveva 10 anni e da anni è il referente del paese per le questioni relative alle pecore, si scoprono cose interessanti e cose curiose come ad esempio che intorno al 1970 lui e i suoi colleghi trovarono circa 15 pecore mutilate sul Sonnenberg, la montagna sopra Kortsch. All’epoca non si parlava di lupi e così si resero conto che i responsabili erano due cani di un contadino di Alllitz, responsabili degli ingenti danni. Come già accennato, a quel tempo nella zona non c’erano lupi perché erano praticamente estinti da tempo. Già nei regolamenti regionali dell’imperatore Massimiliano I del 1497 si chiedeva ai cacciatori di uccidere i lupi e gli orsi che causavano danni agli animali domestici: i cacciatori ricevevano una ricompensa in denaro per ogni pelliccia consegnata. Da un documento del 1812 risulta che tra Silandro, Glorenza e Malles lavoravano ben quattro pellicciai! Ma anche documenti successivi, come quello dell’imperatore Ferdinando I del 1526, ripetono l’invito a cacciare i lupi, segno evidente che costituivano un problema.

Certo, la caccia alla selvaggina era riservata alla nobiltà, ma dove c’era selvaggina c’erano sempre i bracconieri, e in un editto del 1737 l’imperatore Carlo IV vietò ai pastori di ospitare i bracconieri e suggerì di costruire trappole per i lupi, e ancora oggi nella microtoponomastica sono presenti vari luoghi legati al lupo e all’orso (fossa del lupo, stalla dell’orso, ecc.). In diversi comuni della Val Venosta le cronache locali riportano l’uccisione di lupi da parte di cacciatori professionisti: nel 1668 due lupi a Schleis e quattro a Malles, nel 1819 sette lupi a Stelvio, due a Silandro.

Dal 1870 si racconta un fatto insolito: il 30 novembre, giorno di Sant’Andrea, il contadino del maso Matatsch venne aggredito da un lupo solitario mentre tornava a casa la sera dopo aver visitato il grande mercato tradizionale di Silandro, che aveva picchiato a morte! Tuttavia, i danni alle mandrie non vengono segnalati né menzionati.

Le pecore Kortsch, dopo aver trascorso l’inverno nella stalla o sui prati adiacenti al maso, vengono portate a Schlarangele il 25 aprile, dove vengono lavate e disinfettate dopo aver riportato tagli sulle orecchie, che ne identificano il proprietario, o sono stati contrassegnati con colori sul vello che evidenziano la comunità. Successivamente vengono pascolati sulle pendici del Sonnenberg, generalmente fino alla prima settimana di giugno, quando, dopo essere stati riuniti, vengono portati in Val Senales e poi nell’Ötztal, dove pascolano fino alla prima settimana di settembre, quando ritornano dopo due o tre giorni per essere riuniti e riportati a Kortsch.

Come spiega Karl Prieth, il presidente dell’associazione per l’allevamento di capre e pecore, che attualmente conta 26 membri, viene eletto e resta in carica tre anni. Allevano le pecore per passione e non principalmente per ragioni economiche, anche se alcuni animali vengono venduti al ritorno dall’alpeggio… Anzi: devono pagare 4 euro per la disinfezione, poi 10 euro vanno al pastore, che si prende cura di loro sul Sonnenberg in primavera e autunno, pagano 10 euro per l’alpeggio nell’Ötztal e poi altri 3 euro per la tosatura, quindi ogni pecora costa 27 euro. La lana che per anni è stata invendibile ora vale 1 euro al chilo! In breve: se non ci fossero i sussidi dell’UE, i costi sarebbero troppo alti e molti probabilmente rinuncerebbero. Ma l’abbandono dei pascoli danneggerebbe anche l’ambiente, perché la biodiversità del Sonnenberg diminuirebbe, alcuni prati secchi scomparirebbero e diventerebbero prevalenti cespugli e boschi!

Vari documenti giudiziari del 1442, 1461 e fino al 1889 riportano continue controversie tra i pastori e le mandrie di Kortsch, Sonnenberg e Silandro, che un tempo erano tre comunità separate, per l’interferenza con la natura. Vale forse la pena notare che l’antica strada da Silandro alla Val Senales attraverso il Taschljöchl non correva sul lato sinistro (occidentale) della valle del ruscello di Silandro, oggi utilizzato dalla carrareccia e dalle mandrie, ma sul lato opposto. Come riporta Johann Prenner in un suo scritto, il sentiero conosciuto come Enne-Weg, che collegava Silandro con la Val Senales, passava nei pressi del maso Zerminig, distrutto da un fulmine nel 1958. E proprio questo era il percorso utilizzato per trasportare i defunti da Vent e dall’alta Val Senales, che precedentemente erano sepolti nel cimitero della chiesa di Göflan. Un tempo la valle di Schlandraun svolgeva un ruolo importante per Silandro, anche dal punto di vista economico: secondo il catasto teresiano del 1779, fino a 200 mucche, 100 tori, 50 vitelli e 300 pecore trascorrevano qui l’estate!

Val Senales

Oltre alle pecore provenienti dai vari paesi della Val Venosta, le pecore provengono dai masi della Val Senales. Ci sono due luoghi in cui le mandrie si incontrano prima di attraversare il confine. Il primo posto è Corto Corto a 2.011 m di altitudine, dove arrivano le mandrie provenienti da Silandro, Kortsch e Sonnenberg che, dopo aver attraversato il Taschljöchl a 2.772 m, trascorrono la notte prima di proseguire la salita verso Hochjochferner il giorno successivo. Quando arrivano al rifugio Schöne Aussicht (a 2.880 m), fanno una pausa dove tradizionalmente viene offerta ai pastori una zuppa d’orzo.

Fino al 1995, prima che l’Austria diventasse membro della Comunità Europea, i funzionari fiscali e i veterinari controllavano e contavano le pecore per la “esportazione temporanea”. Il percorso è piuttosto impegnativo, soprattutto sul versante della Val Senales poco prima del rifugio. Qui non era raro che le pecore scivolassero a valle nella neve ghiacciata, a volte con conseguenze fatali. Negli ultimi anni, quando le condizioni meteo sono sfavorevoli, si è preferita la salita, che costeggia per un tratto la pista da sci, poi passa sotto la caserma della guardia di finanza austriaca, non più utilizzata, e termina sopra Rofen in i pascoli a quota 2.400 circa.

Il secondo luogo d’incontro tra le mandrie della Val Venosta e quelle della Val Senales si trova nei pressi del Lago di Vernago a 1.750 m di altitudine. Negli ampi recinti le pecore di Lasa hanno già trascorso la notte. Dopo aver risalito la valle Fallerbach e superato il Taschljöchl, ripartono per raggiungere il Niederjoch a 3.019 m e la Similaunhütte.Un’interessante lapide votiva conservata nella Chiesa della Madonna ricorda che qui avvenne un incidente nel 1694: “Nel 1694 stavo conducendo le pecore al giogo e caddi in un crepaccio, invocai la Madonna e mi salvai e le ha dedicato questa targa in segno di ringraziamento. Georg Kofler.” Ma questo non è stato né il primo né l’ultimo incidente. Il 16 giugno 1979 il tempo inizialmente brutto si trasformò presto in un temporale. Sette pastori con 250 pecore non sono più riusciti ad andare avanti e hanno chiesto aiuto. L’oste Leo Gurschler von Kurzras ha portato i soccorritori con il suo elicottero con grande rischio e sono riusciti a salvare i sette pastori e 152 pecore. Anche le pecore ormai decedute sono state salvate in elicottero e successivamente riportate a valle. Tuttavia non ho trovato alcuna traccia di questo tragico episodio!

Dalla Similaunhütte proseguiamo su un tratto che fino a pochi anni fa era coperto da un ghiacciaio. Come già accennato, prima della costruzione del rifugio, il vecchio percorso correva più a nord e più in alto a 3.240 m e passava esattamente nel punto in cui fu ritrovato Ötzi. Nel registro dei decessi di Vent si annota che nel 1724 fu ritrovato nelle vicinanze il corpo di una persona scomparsa nel ghiacciaio nel 1701, che viene descritto come ben conservato ma piuttosto schiacciato. Poi c’è un’altra notizia storica: Nel 1738 il medico di Innsbruck Anton Roschmann salì attraverso la Niedertal in Val Senales e descrisse dettagliatamente la sua escursione: “… si rabbrividisce per un freddo inaspettato, non si vedono né alberi, né pascoli né prati, ma grandi valli e ghiacciai innevati, interrotti da enormi voragini e fessure, da cui vengono gettati fuori erba, pietre e perfino ossa umane e animali (ossibus hominum, animaliumque)…”. Chissà, magari pastori o compagni di Ötzi? Diverse leggende raccolte e scritte prima del ritrovamento di Ötzi raccontano di un cacciatore che scomparve nei crepacci e abitava in un palazzo dove vivevano bellissime fanciulle… Ma ora il ghiacciaio è quasi scomparso e con esso le bellissime fanciulle.

La discesa termina nei pressi della frazione Kaser, sopra l’abitato di Vent a quota 2.100 m, dove si trova una malga (recentemente ristrutturata) dove il pastore vive tutta l’estate. Anche qui esistono regole particolari che definiscono nei dettagli il rapporto tra i pastori della Val Venosta e quelli della Ötztal; Le pecore di Vent possono abbeverarsi ad una sorgente in territorio venostano, ma non sostare troppo a lungo (anche per non consumare troppo mangime), e gli accordi prevedono che i pastori debbano condurre giù le pecore dopo aver bevuto con un forte schiocco di frusta! Molte informazioni sulla Val Senales le ho ricevute da Konrad, Hermann ed Manuel Goetsch, rispettivamente nonno, padre e figlio: tre generazioni di pastori che ho avuto modo di conoscere.

Fino al 1963 veniva scalato anche un terzo passo transalpino, il Gurglereisjoch, il più alto e pericoloso di tutti. Come le altre, anche questa è raffigurata sulla mappa di Peter Anich del 1774, segno evidente della sua importanza! Si trova nell’alta Val di Fosse, una valle laterale della Val Senales (come dicevano gli abitanti della Val Senales: “Senza Val di Fosse non c’è Val Senales”), dove oltre alle pecore di S. Caterina arrivano greggi provenienti da Si sono riuniti anche Naturno e anche la Val d’Ultimo .

Lo storico Beda Weber scrive nel 1838 che la Pfossental “… è abitata da 50 persone che sono ospitate in nove masi isolati e minacciati da frane e valanghe. Nelle annate migliori la coltivazione del grano copre solo un terzo del fabbisogno, il resto deve essere importato dalla Val Venosta…”. La migrazione delle pecore su questo passo non è antica quanto quella sull’Hochjochferner e sul Niederjoch, ma è documentata solo a partire dal XVII secolo. Beda Weber riferiva nello stesso anno 1838 che “i proprietari delle fattorie più estreme prendono in custodia greggi di 200 o 400 pecore provenienti da altre valli dietro compenso, e grazie a questo reddito riescono a sopravvivere.”

In prossimità di questo passo si verificarono diversi incidenti, alcuni dei quali sono ricordati solo oralmente, come quello che si dice sia avvenuto intorno al 1300 e in cui morirono undici pastori. Un altro grave incidente sarebbe avvenuto intorno al 1920, quando una forte tempesta di neve costrinse i pastori sulla via del ritorno a rifugiarsi presso la Stettinerhütte a 2.875 m di altitudine. In questo caso nell’edificio sono entrate anche le pecore e gli agnelli, e quelli che non hanno trovato posto, circa 200, sono morti congelati! Esiste però un documento di un altro episodio avvenuto il 10 settembre 1744, conservato nell’archivio della Chiesa di Santa Caterina, che dice: “…rigore necati sunt in monte glaciato…” . Vengono menzionati i nomi dei cinque pastori defunti Johannes Gorfer, Josephus Pohl, Georgius Pohl, Casparus Schoepf e Martinus Goetsch e si aggiunge che lì morirono anche circa 100 pecore!

Sempre nella Pfossental sono stati recentemente scoperti, vicino al sentiero per l’Eisjöchl, i resti di un edificio abbastanza grande (ca. 80 m²) a un’altitudine di circa 2.600 m, che l’archeologo Andreas Tutzer ha portato alla luce nell’estate del 2023 . Nel muro di cinta sono presenti diversi camini, nicchie e strutture, che indicano che l’edificio veniva utilizzato come rifugio alpino. Una spilla in bronzo suggerisce una data tra il 1700 e il 1400 a.C.aC, ma gli scavi e le indagini non sono ancora terminati e potrebbero riservare ancora altre sorprese!

Dalla Val di Fosse alcune mandrie raggiungevano Pfelders in Val Ridanna, dove per lungo tempo furono gestite miniere d’argento, nelle quali nelle ore di punta lavoravano fino a 1.000 minatori. Questa comunità doveva essere rifornita di cibo proveniente da quote più basse, ad esempio dalla vicina Ötztal, dalla Val Passiria e dalla Val Senales.